『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(以下、DQ3)は、1988年にファミリーコンピュータで発売され、その後リメイク版がスーパーファミコン、ゲームボーイカラー、スマートフォンなどでリリースされた、シリーズ屈指の名作RPGです。

DQ3の魅力は、自由度の高い職業システムや広大な世界観に加え、物語に散りばめられた謎や隠し要素にあります。

その中でも、特定のダンジョンで遭遇する敵モンスター「あやしいかげ」は、プレイヤーに強烈な印象を与え、その「正体」を巡る考察が長年にわたりファンの中で語り継がれてきました。

この記事では、あやしいかげの正体を軸に、その役割、物語への影響、そしてプレイヤー心理に与えたインパクトを徹底的に掘り下げます。

DQ3のテーマである「冒険と伝説の構築」を背景に、あやしいかげの深層を解き明かします。

あやしいかげとは何か:基本情報と初遭遇の衝撃

あやしいかげは、DQ3の特定のダンジョン(主にピラミッドやバハラタ東の洞窟など)で出現する敵モンスターです。

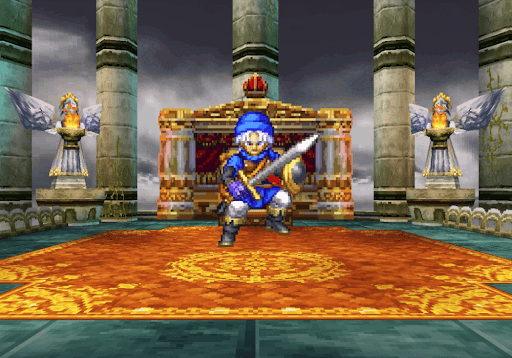

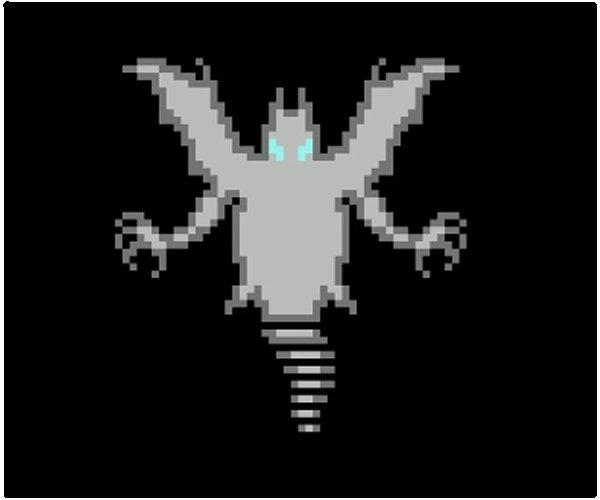

外見は、紫がかった半透明の影のような姿で、プレイヤーキャラクターと似たシルエットを持ち、名前通り「怪しい」雰囲気を漂わせます。

ステータスはさほど高くなく、単体では脅威ではありませんが、集団で出現すると「メラミ」や「ヒャダルコ」といった強力な呪文を使ってくるため、序盤のプレイヤーにとっては厄介な相手です。

初遭遇時の印象は、単なるモンスター以上の不気味さです。

特に、ピラミッドの暗い通路で突然現れるあやしいかげは、名前とビジュアルのミスマッチ感(「影なのに呪文を使う」)や、プレイヤーキャラクターに似た姿から、「ただの敵ではない」という直感をプレイヤーに植え付けます。

1988年のファミコン版当時、モンスターに深い背景や物語性を求めるプレイヤーは少なかったものの、あやしいかげの異質さは、発売直後から話題となり、考察の火種となりました。

あやしいかげのゲーム内データと特徴

あやしいかげの基本データを以下に整理します(ファミコン版基準):

HP: 約35

攻撃力: 約30

守備力: 約20

行動パターン: メラミ、ヒャダルコ、通常攻撃、ラリホーなど

出現場所: ピラミッド、バハラタ東の洞窟、ガルナの塔など

経験値: 約120

ゴールド: 約20

特筆すべきは、プレイヤーキャラクターのような呪文を使用する点です。

一般的なモンスターが物理攻撃や単純な特技に頼る中、あやしいかげは魔法使いや僧侶のような知的な行動パターンを示します。

この特徴は、後に正体を考察する際の重要な手がかりとなります。

また、リメイク版(SFC、GBC)ではグラフィックが強化され、影の不気味さがさらに強調され、プレイヤーの好奇心を掻き立てました。

あやしいかげの正体を巡る主要な仮説

あやしいかげの正体については、公式な設定や説明がほとんど存在せず、プレイヤーの想像力に委ねられています。

ここでは、ファンの間で語り継がれてきた主要な仮説を整理し、それぞれの根拠と可能性を検討します。

仮説1:死魂説 - 冒険者の亡魂

最も広く支持されている説は、あやしいかげが「死にゆく冒険者の魂」または「ダンジョンで死んだ者たちの怨念」だというものです。

この仮説の根拠は以下の通りです:

出現場所: ピラミッドやガルナの塔など、死や呪いに関連するダンジョンに限定される。

外見: プレイヤーキャラクターに似たシルエットは、かつて冒険者だった存在を示唆。

行動パターン: 呪文の使用は、魔法使いや僧侶だった冒険者の知識を反映している可能性。

DQ3の世界では、ピラミッドには「黄金の爪」を守る呪いや、ガルナの塔には魔術師の陰謀が絡むなど、死と神秘が密接に関連しています。

あやしいかげが、これらの場所で命を落とした冒険者の魂が彷徨う姿だとすれば、プレイヤー自身の「もし死んだら」という恐怖を視覚化した存在とも言えます。

この説は、DQ3の冒険の過酷さを強調し、プレイヤーに「伝説の勇者」としての責任感を間接的に感じさせます。

仮説2:ゾーマの使役説 - 魔王のスパイ

もう一つの有力な仮説は、あやしいかげが大魔王ゾーマの配下として、勇者を監視・妨害するために送り込まれた存在だというものです。

根拠は以下の通り:

呪文の知性: 高度な呪文を使う能力は、ゾーマの魔力によって強化された存在を示唆。

物語の文脈: ゾーマは世界を闇で覆い、勇者を倒すために様々な策略を巡らせる。

あやしいかげは、勇者の力を試す「斥候」役の可能性。

不気味な雰囲気: 名前と姿の「怪しさ」は、ゾーマの闇の美学と一致。

この説では、あやしいかげはゾーマの魔力で生み出された「影の分身」であり、勇者の冒険を監視し、弱点を報告する役割を果たします。

特に、ピラミッドで「黄金の爪」を入手する際に出現頻度が高まる点は、ゾーマが勇者の行動を警戒している証拠と解釈できます。

この仮説は、ゾーマの脅威を序盤から感じさせるゲームデザインの一環として、あやしいかげを位置づけます。

仮説3:ドッペルゲンガー説 - プレイヤーの分身

より哲学的な仮説として、あやしいかげが「プレイヤー自身の影」または「内面的な葛藤」を象徴するドッペルゲンガーだとする説があります。

この仮説の根拠は:

シルエットの類似性: プレイヤーキャラクターに似た姿は、自己の投影や分身を連想させる。

心理的効果: あやしいかげとの戦闘は、プレイヤーに「自分自身と戦う」感覚を与える。

テーマとの関連: DQ3は「伝説の勇者」を自分で作り上げる物語。

あやしいかげは、勇者としての決意を試す試練の象徴。

この説では、あやしいかげはプレイヤーの「弱さ」「迷い」「失敗の可能性」を具現化した存在であり、ダンジョンで遭遇することで、勇者としての覚悟を再確認させます。

DQ3の物語が「自分だけの伝説」を築く過程であることを考えると、内面的な戦いを視覚化したこの仮説は、物語のテーマと深く共鳴します。

仮説4:単なるモンスター説 - 設定上の遊び心

一方で、あやしいかげに深い意味はなく、単に「不気味なモンスター」としてデザインされたとする現実的な説もあります。

根拠は:

ゲームデザインの文脈: ファミコン時代のDQ3は、限られたデータ容量で多様なモンスターを用意する必要があった。

あやしいかげは、ビジュアルと行動パターンのバリエーションとして追加された可能性。

公式設定の不在: 公式ガイドブックや堀井雄二氏の発言で、あやしいかげの正体が明確に語られたことはない。

他のモンスターとの類似性: 「マドハンド」や「ミミック」など、DQ3には「トリッキーな敵」が多く、あやしいかげもその一種と考えられる。

この説は、考察のロマンを否定するものですが、1988年のゲーム開発環境を考えると妥当性があります。

あやしいかげの「怪しさ」は、プレイヤーの想像力を刺激するための遊び心だった可能性も否定できません。

あやしいかげの物語的役割とゲームデザイン

あやしいかげの正体を巡る仮説は多岐にわたりますが、物語やゲームデザインにおけるその役割を考えると、DQ3の魅力の一端が見えてきます。

ダンジョンの緊張感の演出

あやしいかげは、主にピラミッドやガルナの塔といった「危険なダンジョン」に限定して出現します。

これらの場所は、DQ3の序盤~中盤でプレイヤーに高い難易度を突きつけるエリアであり、あやしいかげの不気味な姿と呪文攻撃は、探索の緊張感を高める役割を果たします。

特に、ピラミッドの「黄金の爪」を入手する際、呪いによるエンカウント率の上昇とあやしいかげの出現が重なることで、プレイヤーは「何か大きな力に監視されている」感覚を抱きます。

この演出は、DQ3のダンジョンが単なる「敵との戦闘場」ではなく、物語の背景や謎を体感する場であることを強調します。

あやしいかげは、ダンジョンの雰囲気作りに欠かせない存在です。

プレイヤー心理への影響

あやしいかげの最大の効果は、プレイヤーの心理に与える不気味さと好奇心です。

ファミコン版のシンプルなグラフィックでも、紫がかった影の姿と「メラミ」のエフェクトは異質で、プレイヤーに「こいつは何だ?」と思わせます。

この感覚は、特に若いプレイヤーにとって強く、掲示板や攻略本で「あやしいかげの正体」を議論するきっかけとなりました。

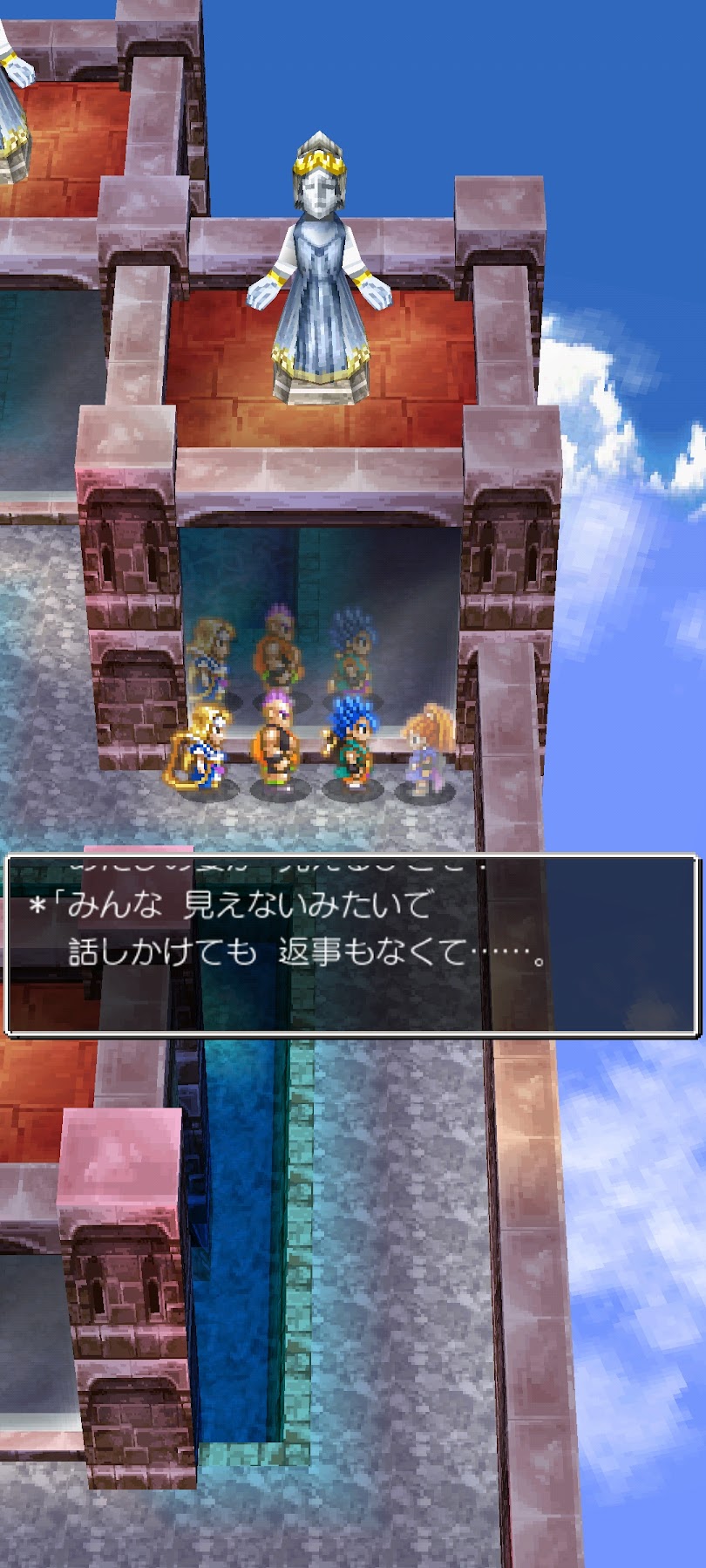

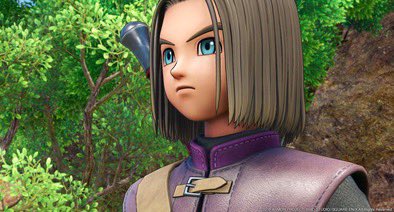

リメイク版では、グラフィックの向上により影の不気味さが強調され、SFC版の「あやしいかげ」はより明確に「人間の影」に近いデザインに進化しました。

この変化は、プレイヤーの「ドッペルゲンガー」感覚をさらに強め、自分と向き合う戦いというテーマを視覚的に補強しています。

ゲームバランスへの貢献

ゲームデザインの観点から見ると、あやしいかげは序盤~中盤のバランス調整にも貢献しています。

ピラミッドやバハラタ東の洞窟は、プレイヤーレベルが10~15程度の時期に訪れる場所で、敵の強さが一気に上がる転換点です。

あやしいかげの呪文攻撃は、物理攻撃主体のモンスターとは異なる戦略を要求し、プレイヤーに「呪文対策」や「パーティ編成の工夫」を促します。

これにより、DQ3の職業システムの奥深さが引き立ちます。

あやしいかげとDQ3のテーマの関連性

DQ3の物語は、「伝説の勇者」を自分で作り上げ、世界を救う冒険を通じて「自分だけの物語」を紡ぐ過程です。

あやしいかげの正体を、このテーマと結びつけて考察すると、さらなる深みが見えてきます。

冒険の過酷さと「死」の影

死魂説を採用する場合、あやしいかげは「冒険の過酷さ」を象徴する存在です。

DQ3の世界では、勇者以外の冒険者たちがダンジョンで命を落とすことは珍しくなく、プレイヤー自身も全滅の危機に瀕します。

あやしいかげが「死んだ冒険者の魂」だとすれば、それはプレイヤーに「自分もこうなるかもしれない」という恐怖を突きつけ、勇者としての覚悟を試す存在となります。

このテーマは、DQ3のエンディングで勇者が「伝説」として語り継がれる一方、個人の苦労や犠牲が忘れられるという皮肉とも繋がります。

あやしいかげは、名もなき冒険者たちの「忘れられた物語」を体現しているのかもしれません。

自己との対峙と成長

ドッペルゲンガー説を採用する場合、あやしいかげは「自己との対峙」を象徴します。

DQ3は、プレイヤーが自由にパーティを編成し、職業や戦略を試行錯誤しながら成長するゲームです。

あやしいかげとの戦いは、プレイヤーの「弱さ」や「迷い」を映し出す鏡であり、それを倒すことで勇者としての決意を固めるプロセスと言えます。

特に、ピラミッドで「黄金の爪」を入手する場面は、勇者が「呪い」に抗い、困難を乗り越える試練の象徴です。

あやしいかげがこの場面で頻出するのは、自分自身との戦いを強調するゲームデザインの巧妙さかもしれません。

ゾーマの闇と世界の脅威

ゾーマの使役説を採用する場合、あやしいかげは「ゾーマの脅威」を序盤から感じさせる役割を果たします。

DQ3の物語は、ゾーマの存在が明らかになるまで、比較的「自由な冒険」が続く構造です。

しかし、あやしいかげの不気味さは、プレイヤーに「何か大きな力が働いている」と匂わせ、物語の緊張感を高めます。

この役割は、ゾーマの「闇の世界」を象徴する「やみのランプ」や「バラモス」との戦いへの布石とも言えます。

あやしいかげを巡るファンの反応と文化的影響

あやしいかげは、DQ3のモンスターの中でも特にファンの間で語り継がれ、考察や二次創作の対象となってきました。

ファンの考察と「都市伝説」化

発売当時のファミコン時代、攻略本や雑誌で「あやしいかげの正体」が話題になり、プレイヤー間で「死魂説」や「ゾーマのスパイ説」が囁かれました。

インターネットの普及後は、掲示板やWikiで考察がさらに深化し、「ドッペルゲンガー説」など新しい解釈も生まれました。

特に、ニコニコ動画やpixivでは、あやしいかげを題材にしたイラストやMAD動画が制作され、カルト的な人気を博しました。

一部のファンからは、「あやしいかげはプレイヤーの全滅パーティの亡魂」という都市伝説も生まれ、ゲームオーバー後に「あやしいかげになって彷徨う」イメージが語られるなど、想像力が膨らみました。

このような反応は、あやしいかげのシンプルなデザインが、プレイヤーの創造力を刺激した結果と言えます。

リメイク版での変化と影響

SFC版やGBC版では、あやしいかげのグラフィックが強化され、より「人間の影」に近い姿に進化しました。

これにより、死魂説やドッペルゲンガー説がさらに支持を集め、プレイヤーの考察熱が高まりました。

一方で、スマホ版ではモンスターアニメーションが簡略化されたため、あやしいかげの不気味さがやや薄れたとの声もあります。

それでも、DQ3のファンコミュニティでは、あやしいかげは「語るべきモンスター」として根強い人気を誇ります。

結論:あやしいかげの正体が示すもの

あやしいかげの正体は、公式に明かされていないがゆえに、プレイヤーの想像力とDQ3のテーマを映し出す鏡のような存在です。

死魂説は冒険の過酷さと名もなき犠牲を、ゾーマの使役説は物語の緊張感と闇の脅威を、ドッペルゲンガー説は自己との対峙と成長を象徴します。

単なるモンスター説も、ゲームデザインの遊び心として納得できる一面です。

物語的には、あやしいかげはダンジョンの緊張感を高め、プレイヤーに「何か大きな物語の一部」であることを感じさせます。

心理的には、不気味さと好奇心を刺激し、DQ3の冒険を「自分だけの伝説」として記憶に刻みます。

1988年のシンプルなモンスターが、30年以上経った今も考察の対象であり続けるのは、DQ3の奥深い世界観と、あやしいかげの「怪しさ」がプレイヤーの心を掴んで離さない証拠です。

あなたは、あやしいかげの正体をどのように解釈しますか? ピラミッドの暗闇で出会うその影は、冒険者の亡魂か、ゾーマの使者か、それともあなた自身の分身か。

DQ3の伝説は、あやしいかげと共に、今も新たな物語を生み出し続けています。