キーファ=オルゴ・デミーラ説とは何か

『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』(以下、DQ7)は、2000年にプレイステーションで発売されたRPGの名作であり、その重厚なストーリーと独特な世界観で多くのファンを魅了しました。

その中でも特に議論を呼んでいるのが、主人公の親友であるキーファ・グランが、ゲームのラスボスであるオルゴ・デミーラと同一人物ではないかという「キーファ=オルゴ・デミーラ説」です。

この説は、公式には否定されているものの、ゲーム内の様々な要素や没設定の痕跡から、ファンによる熱心な考察が続けられています。本記事では、この説の根拠、反論、そしてその魅力について、長編考察として掘り下げます。

説の概要

キーファ=オルゴ・デミーラ説は、DQ7の初期シナリオにおいて、キーファが闇堕ちしてラスボスのオルゴ・デミーラとなり、主人公と対峙する悲劇的な物語が構想されていたという仮説です。しかし、この設定はあまりに暗すぎるとして変更され、現在のストーリーに落ち着いたとされています。ファンは、ゲーム内の不自然な点や意味深なアイテム、シナリオの断片を根拠に、この没設定の存在を推測しています。

キーファ=オルゴ・デミーラ説の主な根拠

この説を支持するファンたちが挙げる根拠は多岐にわたります。以下では、代表的なポイントを詳細に解説します。

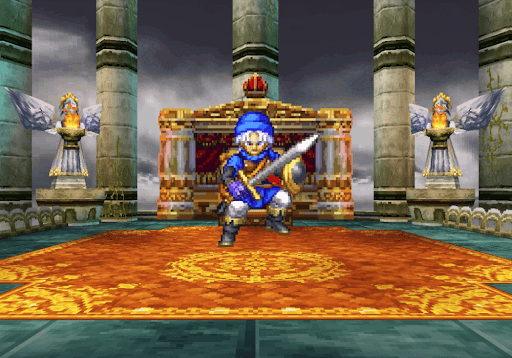

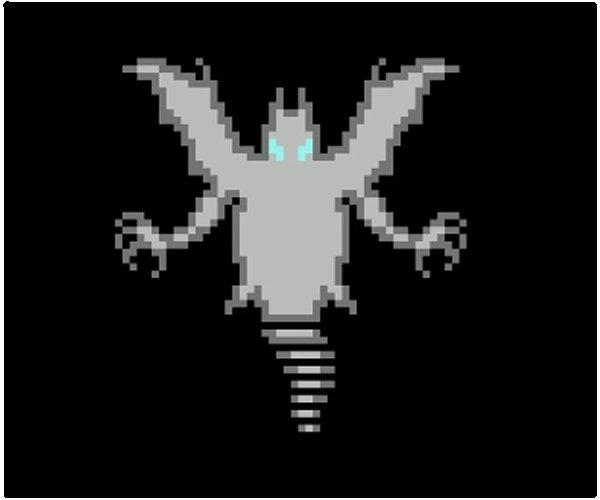

服装とビジュアルの類似性

キーファとオルゴ・デミーラ(特に第1形態)の見た目に共通点があることが、説の出発点としてよく挙げられます。両者ともに赤を基調とした服装、尖った靴、肩のパフスリーブ風のデザインが特徴的です。また、キーファの自信に満ちた立ち姿や腕組みのポーズは、オルゴ・デミーラの堂々とした雰囲気と重なるとされています。ただし、細部を見ると、アクセサリーの有無や髪型、顔のデザインが大きく異なるため、単なる「開発陣のデザインの癖」とも解釈可能です。

ラーの鏡の謎

DQ7のラストダンジョンで入手できるラーの鏡は、ドラクエシリーズで「化けた敵の正体を暴く」アイテムとして知られています。しかし、DQ7ではストーリー上、ラーの鏡を使用する場面が一切存在しません。この不自然さが、キーファ=オルゴ・デミーラ説の強力な根拠となっています。もし初期設定でオルゴ・デミーラの正体がキーファだった場合、ラーの鏡は彼の正体を暴くためのキーアイテムとして用意されていた可能性があります。この「使われなかった重要アイテム」の存在は、シナリオ変更の痕跡として多くのファンを納得させています。

エスタード島が封印されなかった理由

オルゴ・デミーラは世界のほぼ全ての大陸を封印し、闇に沈めましたが、キーファの故郷であるグランエスタード島だけは封印を免れています。この点について、キーファ=オルゴ・デミーラ説では、「キーファ自身の存在を消滅させないために故郷を封印できなかった」と解釈されます。グランエスタード島が物語の起点であり、キーファが主人公を冒険に導いた存在であることを考えると、この設定は劇的なストーリー展開を補強する要素となり得ます。

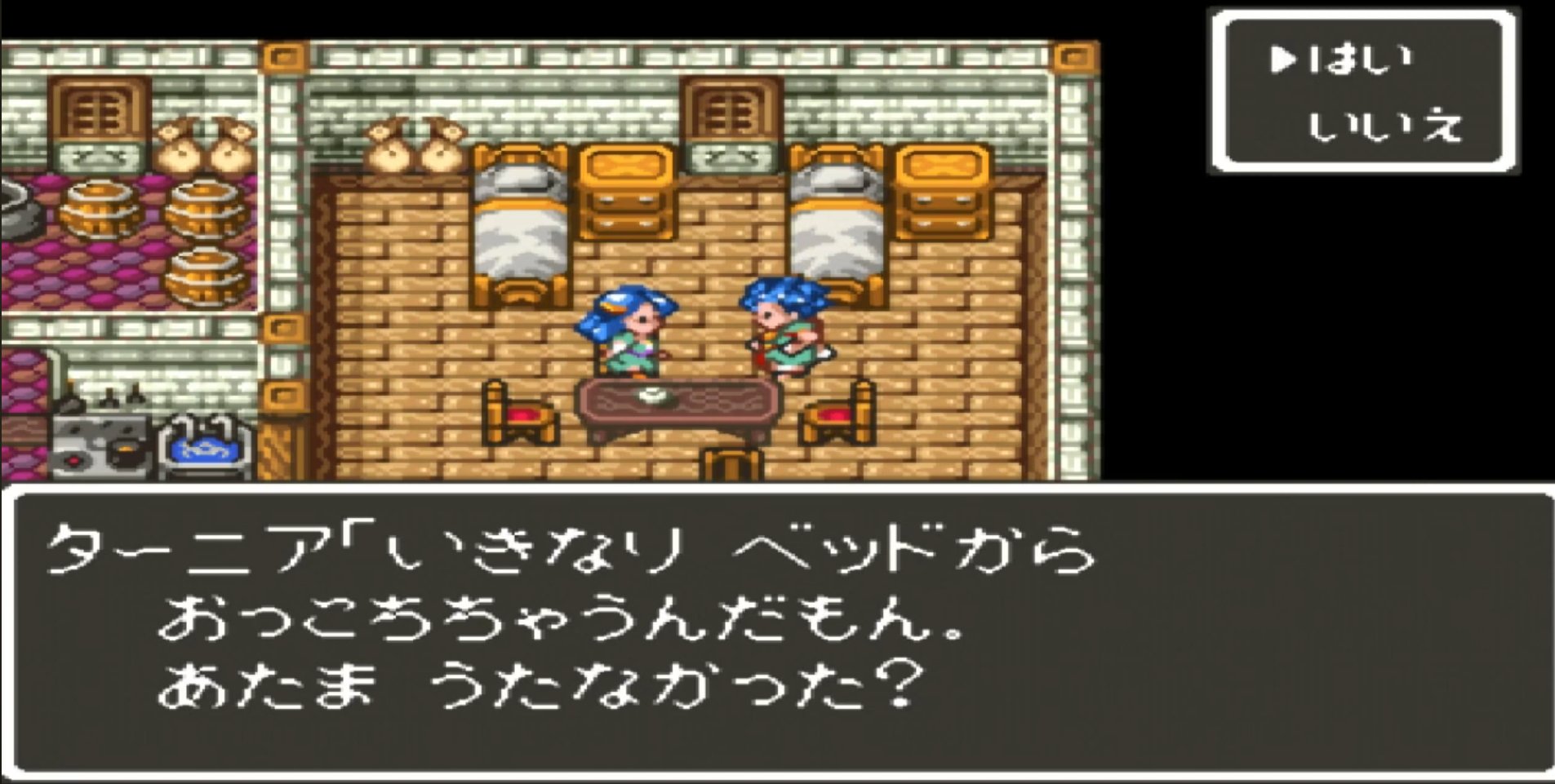

キーファの離脱とエンディングの手紙

キーファは物語序盤のユバール族のエピソードで、踊り子のライラに惹かれてパーティから永久離脱します。この突然の離脱は、プレイヤーに強い違和感を与え、「種泥棒」としてネタにされるほどでした。さらに、エンディングで主人公が網にかかった石版を見つけると、そこにはキーファからのメッセージ「俺達はいつまでも友達だよな!」が刻まれています。この手紙の登場は、キーファの離脱後の空白を埋めるものとして解釈されますが、もしキーファがオルゴ・デミーラだった場合、このメッセージは主人公の心を抉る悲劇的な伏線となり得ます。

聖書モチーフとエデンの園

DQ7のサブタイトル「エデンの戦士たち」は、旧約聖書の「エデンの園」に由来するとされています。考察者の中には、キーファを「誘惑の蛇(サタン)」に見立て、主人公をアダム、マリベルをイブと解釈する説があります。キーファが主人公を禁断の遺跡に導いたことや、彼の妻ライラの名前がサタンの妻リリス(ヘブライ語で「ライラー」に近い)に似ている点が、この説を補強します。さらに、オルゴ・デミーラの名前の由来が「傲慢」を意味するラテン語「Arrogo(オルゴ)」や、偽神デミウルゴスに関連するとの指摘もあり、物語の宗教的モチーフとの整合性が議論されています。

マジャスティスとギガジャティスの存在

ゲーム内で重要な魔法として登場するマジャスティスとその上位版ギガジャティスは、魔王化しかけた人間を浄化する効果を持ちます。しかし、これらの魔法は物語後半ではほとんど活用されず、存在感が薄いまま終わります。キーファ=オルゴ・デミーラ説では、これらの魔法がキーファの魔王化を元に戻すための伏線として用意されていた可能性が指摘されています。こうした「未使用の要素」は、没設定の名残と見なされています。

反論と矛盾点

キーファ=オルゴ・デミーラ説は魅力的な考察ですが、公式に認められた事実はなく、いくつかの矛盾点も存在します。以下で、主な反論を整理します。

時系列の不整合

キーファがユバールで離脱する時点では、既にオルゴ・デミーラが過去の世界で神との戦いを終え、大陸を封印した後とされています。キーファがその後オルゴ・デミーラになるには、過去へのさらなる移動や魔王化のプロセスが必要ですが、ゲーム内にその描写はありません。この時系列の矛盾は、説を否定する大きな根拠となっています。

公式の否定と堀井雄二の発言

DQ7の生みの親である堀井雄二氏は、キーファの離脱について「切なさを出すため」と語っており、キーファがオルゴ・デミーラになる予定だったという発言は一切ありません。公式設定では、キーファとオルゴ・デミーラは別キャラクターとして扱われており、没設定の存在も推測の域を出ません。

根拠のこじつけ感

服装の類似性やラーの鏡の存在は説得力を持つものの、眉毛の太さや顎の長さ、アクセサリーの違いなど、細部の相違点を無視したこじつけと見なされる場合もあります。また、聖書モチーフの解釈も、ゲーム全体のテーマである「人は誰かになれる」に必ずしも直結しないとの指摘があります。

なぜこの説が語り継がれるのか

キーファ=オルゴ・デミーラ説が20年以上にわたってファンの間で語り継がれる理由は、DQ7の独特なストーリー構造と考察の楽しさにあります。

DQ7のシリアスなテーマと未解決の謎

DQ7は人間の闇や絶望、裏切りといった重いテーマを扱い、陰湿なエピソードが多い作品です。キーファが闇堕ちしてラスボスになる設定は、こうしたテーマと合致し、物語に深いドラマ性を加える可能性がありました。また、未使用のアイテムや消化不良のイベントが多いため、没設定の存在を想像させる余地が大きいのです。

ファンの創造力と考察文化

ドラクエシリーズは、ストーリーの裏に隠された設定や都市伝説を考察する文化が根強くあります。キーファ=オルゴ・デミーラ説は、単なる憶測を超え、ファンが物語を再構築する創造的な遊びの一環とも言えます。YouTubeやブログ、掲示板で活発に議論される様子は、ファンの情熱の表れです。

没設定のロマン

キーファがラスボスだった場合、主人公と親友の対決という王道かつ悲劇的な展開は、DQ7を名作たらしめる可能性を秘めていました。没設定の存在は、プレイヤーに「もしこうだったら」というIFストーリーを想像させ、物語の可能性を広げます。

考察の魅力と今後の展望

キーファ=オルゴ・デミーラ説は、DQ7のストーリーを多角的に読み解くための鍵であり、ゲームの奥深さを示す象徴でもあります。公式設定ではないものの、根拠の積み重ねや聖書モチーフの解釈は、考察そのものがエンターテインメントであることを教えてくれます。

もしこの設定が実現していたら

仮にキーファがオルゴ・デミーラだった場合、物語はより感情的なクライマックスを迎えていたでしょう。親友を倒す主人公の葛藤、ラーの鏡で明かされる衝撃の真実、エンディングの手紙の重み――これらは、DQ7をシリーズ屈指の名作に押し上げたかもしれません。一方で、暗すぎる展開はドラクエの明るいイメージを損なうリスクもあり、没設定となった理由も理解できます。

今後のドラクエでの再挑戦の可能性

キーファ=オルゴ・デミーラ説の人気は、ドラクエ12やリメイク作品で類似のテーマが再び取り上げられる可能性を示唆します。たとえば、仲間が敵に転じる展開や、過去の没設定をオマージュしたストーリーが実現すれば、ファンの考察文化に応える一歩となるでしょう。

結論

キーファ=オルゴ・デミーラ説は、DQ7の未解明な要素を繋ぎ合わせ、物語の可能性を広げる魅力的な考察です。服装の類似性やラーの鏡、エスタード島の謎、聖書モチーフなど、根拠の積み重ねは説得力を持ちつつ、時系列の矛盾や公式の否定により、あくまで都市伝説の域を出ません。しかし、この説が長年語り継がれる理由は、DQ7のシリアスなテーマとファンの創造力にあります。キーファがラスボスだったかもしれない「もう一つのDQ7」を想像することは、ゲームを愛するファンにとって尽きない楽しみです。あなたはこの説をどう思いますか?ぜひ、考察の続きを一緒に楽しんでみませんか?